HF Long Read|在速食的年代,慢慢讀。

有一次,張愛玲忽然問我:「你找得到你祖母的衣裳找不到?」

我說:「幹嘛?」

她說:「你可以穿她的衣裳呀!」

我說:「我穿她的衣裳,不是像穿壽衣一樣嗎?」

她說:「那有什麼關係,別致。」

—潘柳黛 〈記張愛玲〉

張愛玲,一位見盡人情冷暖、寫盡人生百態的傳奇才女。假如你是「張迷」的話,必定會讀過其名著《金鎖記》、《傾城之戀》及《紅玫瑰與白玫瑰》等等。除了文壇上的成就,她也是個眼光尖銳獨到的時尚評論家。以一身奇裝異服示人的張愛玲,不但向世人演繹出悲涼的「袖珍戲劇」,她更寫下名篇《更衣記》。在綾羅綢緞之間,她梳理了清末到三十年代的服飾演變史,更從「衣」中談穿搭、女人與社會。

忘不了的「愛玲時尚」

「我既不是美人,又沒有什麼特點,不用這些來招搖,怎麼引得起別人的注意?」

– 張愛玲

到底張愛玲有多愛時尚?八歲的時候,她已經要梳上海女人最愛的「愛司頭」;十歲的時候,她嚷著要穿高跟鞋。對時尚之所以漸生情愫 ,她的母親黃逸梵的「功勞」可謂最大。受西方思潮及新式教育所影響,這位離經叛道的女子不願當個乖女人, 即使纏著小腳,婚後仍積極追求多姿多彩的理想生──鐘情於西式打扮、熱愛美術與音樂,內心又嚮往自由,故一直渴望出走。除了曾與小姑子張茂淵到過瑞士外,她也入讀過歐洲的美術學校。

縱使她並非是「滿分母親」,但這種充滿自主意識又帶點傲氣的新女性形象,確實是由外到內地影響著張愛玲;長大後的她,亦不負眾望地成為了民國時期的超時髦女子。比起良家婦女式的裝扮,她的「奇裝異服」多了幾分精緻華美:以短襖搭配旗袍、 桃紅旗袍襯上繡花鞋,又或是衣領採用荷葉或蕾絲花邊及開叉的袖口設計等等。這種「局部西化」的造型,既呈現了一種中西合璧的和諧之美,也令張愛玲成為了「老上海」的象徵。

若然要談起「愛玲時尚」,那就不能不說廣為人知的「印刷廠事件」與「閨蜜之約」。據說在出版小說《傳奇》時,張愛玲曾到印刷廠進行校對,但一身花俏奇特的衣裳卻令所有工人也停工,為的只是想欣賞這位才女的「異裝」;又有一次作家潘柳黛與蘇青相約張愛玲,沒想到對方會出動到「戰衣」──檸檬黃的性感晚禮服,以及滿頭的珠翠裝飾及手鐲項鍊。如此的盛裝出席,難怪會令衣著簡約隨便的潘柳黛與蘇青感到相當的窘。

張愛玲的時尚觀,有人覺得這是自我炫耀,甚至反映出這位才女高傲跋扈的自戀。但這種與眾不同的裝扮,不僅反映出她對時尚的獨到見解,更可以看成是對女性現實的反抗。作品《更衣記》的核心內容,正好體現出張愛玲的服飾美學。

《更衣記》:張愛玲式的時尚評論

當年在香港大學文學院主修英國文學的張愛玲,選擇了歷史為選修課目,並且遇上了恩師許地山。對中國服飾頗有研究的他,曾經發表過著作《近三百年來底中國女裝》;這篇文章的行文與研究角度,被後世認為是影響了張愛玲《更衣記》的重要書寫。

實際上,《更衣記》是張愛玲的重寫兼翻譯作品。當年在太平洋戰爭爆發後,大學被迫停課,故張愛玲回到上海投身寫作。在1943年,22歲的她開始在英文月刊《二十世紀》(The Twentieth Century)發表文章,而《中國人的生活與時裝》(Chinese life and fashions)也是她在上海發表的首篇英文文章。後來張愛玲把文章寫成中文,並命名為《更衣記》。在這篇服裝評論裡,她重點地論述了中國三百年來的服裝變革,並且以尖銳的筆觸探討衣裳之下的女性意識。在重讀《更衣記》時,有些見解與批評仍有著一定的當代意義。

做女人不能觸目,只能當個無靈魂的衣架子

「削肩,細腰,平胸,薄而小的標准美女在這一層層衣衫的重壓下失蹤了。

她的本身是不存在的,不過是一個衣架子罷了。」

服飾的存在不止是蔽體或點綴之用,某程度也反映了個體與社會的關係。特別是在滿清時代,嚴謹的封建禮教與道德觀影響了女性的服飾挑選,而且這也是表現「賢妻良母」的一種手段。

安靜整齊、格式而規律化的款式與色彩挑選、 禁止一切「性」的顯露、 必須把自己裹得密密實實,迫著女子成為一個無靈魂的衣架子。

回望今日的時尚界,大家可以有著無限的穿搭自由,而很多人也不斷地衝破性別規範的束縛,甚至把時尚看成是個人簽名般。只是在幾百年前,女性只能被單一苦悶的服飾所禁錮,也沒有任何追求個性的機會。當一個觸目的女人,對她們而言是一種從未想過的奢侈。

對細節的過份注意

「古中國衣衫上的點綴品卻是完全無意義的,若說它是純粹裝飾性質的罷,

為什麼連鞋底上也滿布著繁縟的圖案呢?」

有人說時尚取決於細節,與其在身上不斷堆砌名品,倒不如當一個低調的時髦女子。不過在滿清時期,女子似乎對細節有著過份的重視。在《更衣記》裡,張愛玲先以西方服飾為切入點,指出西洋女子愛點綴之物,目的是為了有更好的比例曲線。但猶如是「衣架子」的中國女子,全身上下也有著「Too much」的痕跡:襖子有「三鑲三滾」、「五鑲五滾」、「七鑲七滾」之別,滿身被彩繡花紋所包圍、衣領衣袖鑲滾著多道花邊或金線等等; 到了民初時期,女性對穿搭有了一份簡約意識,令到這種「Too much現象」也緩和下來。正如張愛玲所言:「太多的堆砌使興趣不能集中。」 穿搭不宜放任地使用「加減」,有時要懂得割捨身上的多餘之物。

旗袍之美:由樸素簡潔到時髦優雅

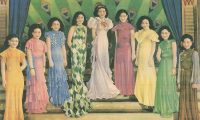

旗袍,源於滿族時期的服飾,但20年代才開始變得普及。當時的設計風格,實際延續了滿族時尚的簡潔保守風格:寬平的剪裁,衣長至足部,加上高領與喇叭袖,而衣裾多用絲辮或刺繡飾邊等。張愛玲認為,如此略帶「西方靈感」的旗袍雖缺乏曲線美,但這種近似於男性長袍的設計,嘗試以把衣飾轉變為無性狀態,這也可看成是女性步向獨立思考,追求性別解放的表現。

到了30年代,旗袍終於迎來了大革新。就像是衣領變矮,袍身變短,一直沿用的鑲滾改用盤花鈕,而且更重要的是衣袖的廢除。昔日女性「對細節的過份注意」,如今她們終於剔去了身上的無用之物。緊身的旗袍設計,頸項、兩臂與小腿露出,表現出身體的曲線與立體感。如此的轉變,不但體現了民國時期中西服飾文化的並存,而女性也擺脫了昔日的封建枷鎖,重奪穿衣自主權。

女子愛衣是一往情深

「有個西方作家(是蕭伯納麼?)曾經抱怨過,

多數女人選擇丈夫遠不及選擇帽子一般的聚精會神,慎重考慮。」

作為一位見解尖銳的時尚評論家,張愛玲當然不會平鋪直敘地談時裝史。這段「女人選帽論」,實際是幽默地暗諷男士的「女人如衣服論」。 就算是再沒情沒義的女人,即使談起去年的「織錦緞夾袍」時,她們也是一往情深的。也許對男人而言,衣服與女人一樣只是身外物,但女子對「衣」的慎重與情迷,正是某些男人永遠學不會的一往情深。

這位一生也演繹着蒼涼的民國女子,以一件件衣裳去觀察女性與社會變遷。記得在《更衣記》的結尾,張愛玲分享自己在電車上遇到的一位年輕人,其穿搭卻令她印象深刻:

「用米色綠方格的兔子呢制了太緊的袍,腳上穿著女式紅綠條紋短襪,嘴裡銜著別致的描花假象牙煙鬥,煙斗里並沒有煙……乍看覺得可笑,然而為什麼不呢,如果他喜歡? 」

對於身上的一飾一物,也許有人會表現得相當慎重,甚至十分介懷別人的目光。但穿衣有時像做人一樣,明明手裡握著自由選擇權,卻被自己一手拋棄掉──「為什麼不呢,如果你喜歡? 」

參考資料:

1. 王維堤:《中國服飾文化》(上海:上海古籍出版社,2001年)。

2. 李振聲,張新穎:《張愛玲作品欣賞》(南寧:廣西教育出版社,1994年)。

3. 於靑:《張愛玲傳》(北京:中國華僑出版社,2003年)。

4. 金宏達:《回望張愛玲 : 華麗影沉 : 舊文.追思.影響》(北京:文化藝術出版社 ,2003年)。

5. 劉傳霞:《中國當代文學身體政治研究》(北京:中國攝影科學出版社,2014年)。

6. 鄧啟耀:《衣裝秘語 : 中國民族服飾文化象徵》(台北:五南圖書出版公司,2006年)。

原來不只一種模樣,同場加映

DESIGN: CONI.L/HOKK FABRICA

19 February 2020, 12:00 AM

HOKK fabrica

原來不只一種模樣

Contact us | 合作請聯繫

[email protected]

未經授權請勿以任何形式轉載,違者追究法律責任。

More: Hf Long Read張愛玲文學紅玫瑰與白玫瑰傾城之戀更衣記

WATCH | 若然世上再沒有「美、醜」二字...|BEAUTY SPEAKS SEASON 3

WATCH | 若然世上再沒有「美、醜」二字...|BEAUTY SPEAKS SEASON 3